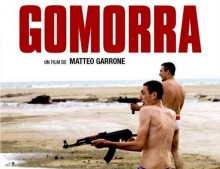

“NON PERMETTEREMO ALTRE speculazioni”, “Siamo stanchi di vedere Scampia ridotta, anche sul piano dell’immagine, a terreno di conquista della camorra in lotta”. Queste affermazioni, a vario titolo, appartengono al presidente della Municipalità 8 di Napoli, Angelo Pisani, e al sindaco del capoluogo partenopeo Luigi De Magistris in merito all’inizio, tra due settimane, delle riprese della nuova serie tv targata Sky tratta da Gomorra di Roberto Saviano e dall’omonimo film di Matteo Garrone. Le puntate, che saranno dirette dal regista Stefano Sollima, avranno come sfondo le famigerate “Vele”, già troneggianti nel film di Garrone e che ormai costituiscono nell’immaginario collettivo le roccaforti della camorra soppiantando definitivamente i bassi e i budelli del centro storico.

“NON PERMETTEREMO ALTRE speculazioni”, “Siamo stanchi di vedere Scampia ridotta, anche sul piano dell’immagine, a terreno di conquista della camorra in lotta”. Queste affermazioni, a vario titolo, appartengono al presidente della Municipalità 8 di Napoli, Angelo Pisani, e al sindaco del capoluogo partenopeo Luigi De Magistris in merito all’inizio, tra due settimane, delle riprese della nuova serie tv targata Sky tratta da Gomorra di Roberto Saviano e dall’omonimo film di Matteo Garrone. Le puntate, che saranno dirette dal regista Stefano Sollima, avranno come sfondo le famigerate “Vele”, già troneggianti nel film di Garrone e che ormai costituiscono nell’immaginario collettivo le roccaforti della camorra soppiantando definitivamente i bassi e i budelli del centro storico.

Le polemiche che sono seguite alla notizia delle imminenti riprese hanno spaccato in due il mondo del giornalismo e, ovviamente, l’opinione pubblica. A chi fa presente che Scampia, in tv e sui giornali, è identificata come un luogo infernale, molte personalità, tra cui lo stesso Sollima, hanno risposto che la serie sarà ben lungi dal mitizzare (o demonizzare) l’intero quartiere, semmai avrà un impianto semi documentaristico usando attori sconosciuti, proprio per distanziare gli abitanti onesti di Scampia da quelli che appartengono alla malavita. Infine, Sollima ha affermato che “davanti ad un fenomeno sociale, grave o meno, molto spesso si tende a criticare chi vuole rappresentarlo o raccontarlo, invece di combattere il fenomeno stesso”. Ma il cinema italiano come ha raccontato la mafia, e la criminalità in genere, nel corso degli anni? Non staremo certo ad enumerare i vari esempi, che toccano tra l’altro settanta anni di storia del cinema, ma cercheremo di stabilire a grandi linee gli approcci con cui molti cineasti hanno affrontato il tema mafia.

Analizzando le opere, ci si accorge che nel nostro Paese la cinematografia, verso la criminalità organizzata, ha sempre avuto un atteggiamento oscillante tra fascinazione, denuncia sociale o demonizzazione. Già nel primo dopoguerra abbiamo forse il film in cui si parla di mafia per la prima volta: In nome della legge (1949) di Pietro Germi, con Massimo Girotti, Charles Vanel e Saro Urzì, che, anche se riprende a grandi linee lo stile neorealista allora imperante, adotta un’impostazione narrativa quasi western e fordiana, ma fasulla in cui la mafia e il suo capo, ben interpretato da Charles Vanel, sono mostrati come un universo statale parallelo con i suoi usi e, soprattutto, le sue leggi, che vengono accettate acriticamente come giuste perché dettate dal senso dell’onore. Una forma di mitizzazione pericolosa che lasciava ad intendere che Cosa Nostra fosse una specie di consorteria simile ai cavalieri della Tavola Rotonda, una rappresentazione inoltre non esente da luoghi comuni e stereotipi.

Analizzando le opere, ci si accorge che nel nostro Paese la cinematografia, verso la criminalità organizzata, ha sempre avuto un atteggiamento oscillante tra fascinazione, denuncia sociale o demonizzazione. Già nel primo dopoguerra abbiamo forse il film in cui si parla di mafia per la prima volta: In nome della legge (1949) di Pietro Germi, con Massimo Girotti, Charles Vanel e Saro Urzì, che, anche se riprende a grandi linee lo stile neorealista allora imperante, adotta un’impostazione narrativa quasi western e fordiana, ma fasulla in cui la mafia e il suo capo, ben interpretato da Charles Vanel, sono mostrati come un universo statale parallelo con i suoi usi e, soprattutto, le sue leggi, che vengono accettate acriticamente come giuste perché dettate dal senso dell’onore. Una forma di mitizzazione pericolosa che lasciava ad intendere che Cosa Nostra fosse una specie di consorteria simile ai cavalieri della Tavola Rotonda, una rappresentazione inoltre non esente da luoghi comuni e stereotipi.

Sarà solo negli anni sessanta che il cinema adotterà finalmente la denuncia come punto di vista per raccontare la criminalità, con ottimi esempi come Salvatore Giuliano (1962) di Francesco Rosi, primo film ad occuparsi senza fronzoli della figura del celebre bandito siciliano, e i film d’inchiesta di Damiano Damiani come Il giorno della civetta (1968) tratto da Sciascia, La moglie più bella (1970), che lanciò una giovanissima Ornella Muti, L’istruttoria è chiusa: dimentichi (1971). E’ bene, però, sottolineare che Damiani, nei suoi film, pende sempre tra realismo, luoghi comuni ed anche una certa giustificazione dei meccanismi mafiosi, ma ciò è dettato dai profondi cambiamenti sociali che avevano investito l’Italia tra gli anni sessanta e settanta, cambiamenti che avevano influito anche sulla mafia, o quello che si sapeva sulla mafia, generando la convinzione che esistesse una vecchia mafia, ancorata alle regole d’onore, e la nuova votata all’arrembaggio e ai nuovi traffici illeciti.

Sarà solo negli anni sessanta che il cinema adotterà finalmente la denuncia come punto di vista per raccontare la criminalità, con ottimi esempi come Salvatore Giuliano (1962) di Francesco Rosi, primo film ad occuparsi senza fronzoli della figura del celebre bandito siciliano, e i film d’inchiesta di Damiano Damiani come Il giorno della civetta (1968) tratto da Sciascia, La moglie più bella (1970), che lanciò una giovanissima Ornella Muti, L’istruttoria è chiusa: dimentichi (1971). E’ bene, però, sottolineare che Damiani, nei suoi film, pende sempre tra realismo, luoghi comuni ed anche una certa giustificazione dei meccanismi mafiosi, ma ciò è dettato dai profondi cambiamenti sociali che avevano investito l’Italia tra gli anni sessanta e settanta, cambiamenti che avevano influito anche sulla mafia, o quello che si sapeva sulla mafia, generando la convinzione che esistesse una vecchia mafia, ancorata alle regole d’onore, e la nuova votata all’arrembaggio e ai nuovi traffici illeciti.

Una linea di pensiero che continuerà per tutti gli anni settanta, complice anche il successo della saga del Padrino (1972) di Francis Ford Coppola. Grande film, ma completamente frainteso, perché nelle intenzioni di Coppola la storia di Don Vito Corleone e del figlio Michael è solo uno schermo per raccontare i profondi mutamenti sociali e familiari dell’America allora impegnata nella guerra in Vietnam; un discorso, quindi, molto più ampio della semplice schematizzazione e codificazione delle tradizioni della mafia italiana. L’equivoco nacque dall’abituale propensione di Coppola verso il mitico e l’epica. E in Italia, per tutto il decennio, la criminalità organizzata sarà protagonista di pellicole tese a rappresentare questa distinzione tra vecchio e nuovo. La lista è lunga: Il sasso in bocca (1970) di Giuseppe Ferrara, Il caso Pisciotta (1972) di Eriprando Visconti, Camorra (1972) di Pasquale Squitieri, Lucky Luciano (1973) di Francesco Rosi, Il boss (1973) di Fernando di Leo, L’onorata famiglia – Uccidere è cosa Nostra (1973) di Tonino Ricci, I guappi (1974) di Pasquale Squitieri, Corleone (1978) di Pasquale Squitieri. Come si può vedere, molti film sono stati diretti dai professionisti del cosiddetto cinema d’inchiesta che, bene o male, hanno cercato di accontentare sia il grosso pubblico che gli spettatori desiderosi di verità.

Una linea di pensiero che continuerà per tutti gli anni settanta, complice anche il successo della saga del Padrino (1972) di Francis Ford Coppola. Grande film, ma completamente frainteso, perché nelle intenzioni di Coppola la storia di Don Vito Corleone e del figlio Michael è solo uno schermo per raccontare i profondi mutamenti sociali e familiari dell’America allora impegnata nella guerra in Vietnam; un discorso, quindi, molto più ampio della semplice schematizzazione e codificazione delle tradizioni della mafia italiana. L’equivoco nacque dall’abituale propensione di Coppola verso il mitico e l’epica. E in Italia, per tutto il decennio, la criminalità organizzata sarà protagonista di pellicole tese a rappresentare questa distinzione tra vecchio e nuovo. La lista è lunga: Il sasso in bocca (1970) di Giuseppe Ferrara, Il caso Pisciotta (1972) di Eriprando Visconti, Camorra (1972) di Pasquale Squitieri, Lucky Luciano (1973) di Francesco Rosi, Il boss (1973) di Fernando di Leo, L’onorata famiglia – Uccidere è cosa Nostra (1973) di Tonino Ricci, I guappi (1974) di Pasquale Squitieri, Corleone (1978) di Pasquale Squitieri. Come si può vedere, molti film sono stati diretti dai professionisti del cosiddetto cinema d’inchiesta che, bene o male, hanno cercato di accontentare sia il grosso pubblico che gli spettatori desiderosi di verità.

Un discorso a parte lo merita il cosiddetto cinema popolare nella figura di Mario Merola, interprete della canzone napoletana, che si dedicò anche al cinema con alterna fortuna in una serie di film usciti tra il 1977 e il 1982, tutti diretti da Alfonso Brescia per una produzione destinata ai piccoli circuiti regionali: L’ultimo guappo (1978), Napoli serenata calibro 9 (1978), Il mammasantissima (1979), I contrabbandieri di Santa Lucia (1979). Sono solo alcuni dei titoli, ma si tratta di film che ultimamente sono stati riscoperti dai fan dello stracult, ma che, osservati attentamente, erano opere che inneggiavano alla vecchia camorra del contrabbando contro i nuovi trafficanti di droga, una pericolosissima mitizzazione dei guappi di un tempo ambientata in una cornice napoletana per eccellenza: la sceneggiata.

Un discorso a parte lo merita il cosiddetto cinema popolare nella figura di Mario Merola, interprete della canzone napoletana, che si dedicò anche al cinema con alterna fortuna in una serie di film usciti tra il 1977 e il 1982, tutti diretti da Alfonso Brescia per una produzione destinata ai piccoli circuiti regionali: L’ultimo guappo (1978), Napoli serenata calibro 9 (1978), Il mammasantissima (1979), I contrabbandieri di Santa Lucia (1979). Sono solo alcuni dei titoli, ma si tratta di film che ultimamente sono stati riscoperti dai fan dello stracult, ma che, osservati attentamente, erano opere che inneggiavano alla vecchia camorra del contrabbando contro i nuovi trafficanti di droga, una pericolosissima mitizzazione dei guappi di un tempo ambientata in una cornice napoletana per eccellenza: la sceneggiata.

Per tornare ai nostri tempi, dopo Gomorra si è ricominciato a parlare di quanto le immagini possano contribuire a creare un immaginario permanente oltre il quale è difficile andare. Ma, visti gli esempi trattati, non si può certo mettere in malafede le intenzioni degli autori oppure dello spettatore meglio disposto; al di là dei film in cui si vuole scopertamente parteggiare o denunciare un fenomeno, spetta sempre allo spettatore saper distinguere quegli elementi che possono mettere in buona o cattiva luce il contesto rappresentato o i personaggi che lo abitano, a meno che l’obiettivo degli autori non sia scopertamente quello di indirizzare gli occhi del pubblico verso questo o quel dettaglio; ma se l’immagine contribuisce a creare un mito o un luogo comune è dovuto soprattutto al grado di conoscenza dello spettatore o del contesto sociale in cui vive. Una prova è la pericolosa esaltazione del boss nella serie Mediaset L’onore e il rispetto, affidato al viso e al corpo di Gabriel Garko, una figura obbligatoriamente fascinosa che può comportare fraintendimenti. O lo stesso Gomorra, il quale ha saputo dipingere il marcio che la camorra ha accumulato in questi anni, che agli occhi di alcuni ragazzini esaltati di tutta Italia, appare come una lode dei furbi e dei temerari, come Romanzo Criminale o Vallanzasca, gli angeli del male. Ma anche qui la lista sarebbe lunga.